Herzlich Willkommen in unserer Gemeinde Fernitz-Mellach!

Als Bürgermeister der Gemeinde Fernitz-Mellach freue ich mich Sie auf unserer Website begrüßen zu dürfen.

Hier finden Sie alles über unsere schöne Gemeinde und wir bieten unseren BürgerInnen rund um die Uhr die Möglichkeit Neuigkeiten zu erfahren, Amtswege gleich online zu erledigen oder Anliegen oder Verbesserungen mitzuteilen.

Und das zusätzlich über die APP „Gemeinde24“ rund um die Uhr.

Die Gemeinde Fernitz-Mellach ist Marien-Wallfahrtsort, Natur im Garten Gemeinde, "Schönstes Blumendorf" der Steiermark, beheimatet das höchste Bauwerk in der Steiermark und bietet nicht nur den 5.391 Einwohner*innen (Stand 01.01.2024) weitere schöne Sehenswürdigkeiten, Wanderwege, kulinarische Treffpunkte u. v. m. verteilt auf einer Gesamtfläche von über 20 km2.

Sehr gerne sind wir auch persönlich für Sie da!

Ihr Bürgermeister

Robert Tulnik

Persönlich unter 0664 5433440

Bild (c) Marija Kanizaj

AKTUELLES

Wir halten Sie stets am Laufenden. Hier finden Sie aktuelle Neuigkeiten rund um unsere Gemeinde.

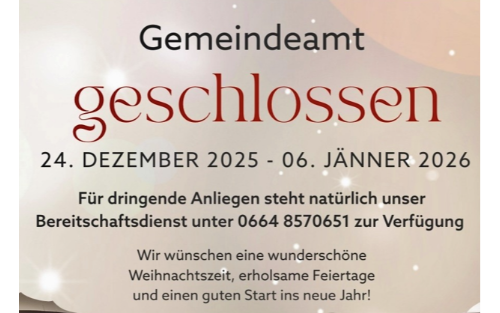

Frohe Weihnachten - Gemeindeamt geschlossen!

Das Gemeindeamt Fernitz-Mellach hat vom 24.12.2025 bis 06.01.2026 geschlossen.Ab 7. Jänner 2026 stehen wir Ihnen wieder in gewohnter Weise zur Verfügung. Für dringende Anliegen steht natürlich unser Bereitschaftsdienst unter 0664/8570651 zur Verfügung! Wir wünschen eine wunderschöne...

Information Achterbahn-Gruppenangebot in Graz-Umgebung-Süd

ACHTERBAHN – Unabhängige Peerbewegung für psychische Gesundheit Selbsthilfegruppe GU-Süd für Menschen mit psychischer BelastungOffene Gesprächsrunde auf Augenhöhe in vertraulicher Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen für psychisch belastete Erwachsene in Graz-Umgebung-Süd.Keine Anme...

Kindergarten/ Kinderkrippe / Anmeldung 2026/27 - Kinderportal Stmk.

Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte! Sie suchen nach einem geeigneten Betreuungsplatz für Ihr Kind oder brauchen Informationen über verfügbare Betreuungseinrichtungen in Ihrer Nähe? Um Ihnen die rechtzeitige Suche nach einem geeigneten Betreuungsplatz zu erleichtern, stellt Ihnen das Land St...

AKTUELLE AMTSTAFEL-BEITRÄGE

Bauverhandlung am 15.01.2026

Beginn: 14:00 Uhr - Grieswiese 20, Unterfernitz

Öffentliche Kundmachung

Gemeinderatssitzungen 2026 - Sitzungsplan

Gemeindebäuerin und ihrer Stellvertreterinnen - Gemeinde Fernitz-Mellach

Wahl der Gemeindebäuerin und ihrer Stellvertreterinnen

AKTUELLE VERANSTALTUNGEN

Die nächsten Veranstaltungen auf einen Blick. Oder schauen Sie einfach unseren Veranstaltungskalender durch.

-

04.01.2026

ZUR VERANSTALTUNG

Walzerperlen Neujahrskonzert 2026, VAZ Fernitz -

09.01.2026

ZUR VERANSTALTUNG

Blutspendedienst, VAZ Fernitz -

11.01.2026

ZUR VERANSTALTUNG

Kabarett: Aus heiterem Himmel - Mit der Kirche ums Kreuz, VAZ Fernitz (Schulgasse 7) -

17.01.2026

ZUR VERANSTALTUNG

Ball der FF Mellach, VAZ Fernitz

AKTUELLE GEMEINDEZEITUNG

Werfen Sie direkt einen Blick in unsere aktuelle Gemeindezeitung.

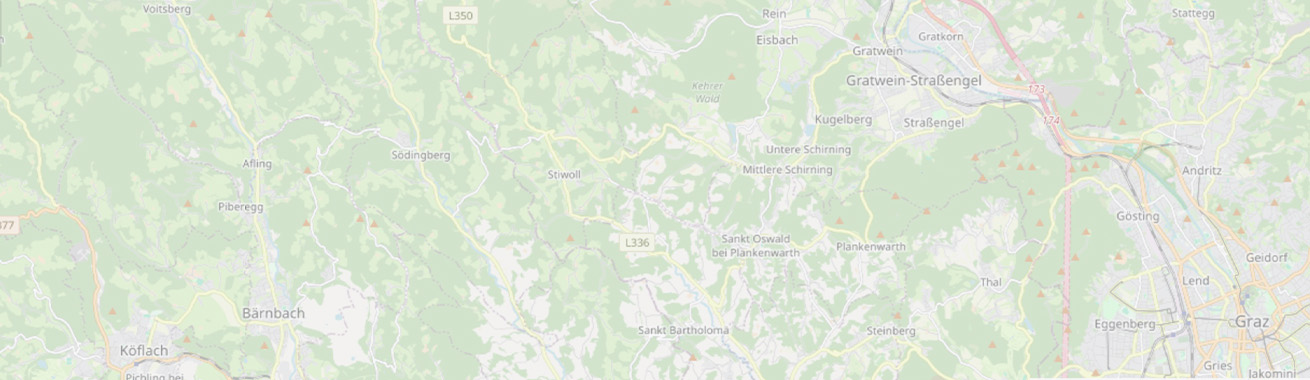

Verwendung von OpenStreetMap

Diese Seite verwendet den Kartendienst OpenStreetMap, um Ihnen den Standort der Gemeinde anzuzeigen. Anbieter ist die OpenStreetMap Foundation, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, United Kingdom.

- Um die Kartenfunktion nutzen zu können, wird Ihre IP-Adresse an die Server von OpenStreetMap übermittelt.

- Die übertragenen Daten werden in der Regel auf Servern in Großbritannien oder den Niederlanden gespeichert. Der Betreiber dieser Seite hat keinen Einfluss auf Speicherung oder Löschung dieser Daten.

- OpenStreetMap kann zum Zwecke der einheitlichen Darstellung von Schriftarten das Analysetool Piwik (Matomo) einsetzen. Beim Laden der Karte lädt Ihr Browser die dafür benötigten Dateien in den Browsercache, um Texte und Schriftarten korrekt darzustellen.

- Die Nutzung von OpenStreetMap erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote und einer leichten Auffindbarkeit der auf der Website angegebenen Orte. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.

- Sofern Sie eine Einwilligung erteilt haben, erfolgt die Verarbeitung zusätzlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.